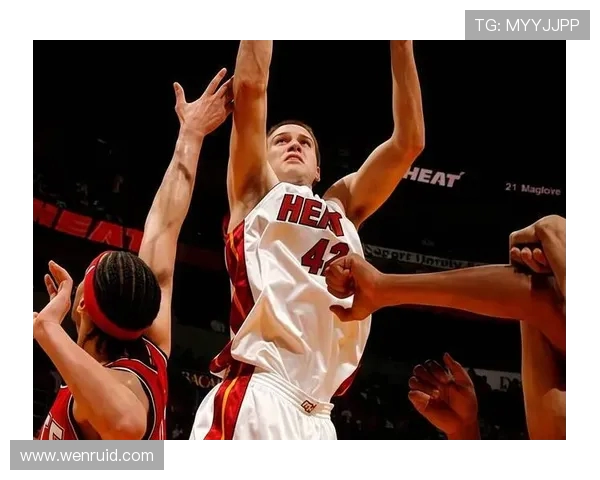

纽约街头的这幕场景,让爱游戏体育平台人们对善意的表达方式有了新的思考。据虎扑新闻 8 月 3 日报道,篮网球员小迈克尔 - 波特在曼哈顿街头偶遇一名翻找垃圾桶觅食的流浪汉,随即掏出 100 美元递上。"只要身上有钱,碰到这样的情况肯定得帮一把",波特在事后接受采访时如此解释自己的初衷。然而出乎所有人意料的是,这位流浪汉不仅挥手拒绝,更将钞票直接扔回地面。视频中波特略显尴尬却又无奈的表情,折射出善意传递过程中可能遭遇的认知鸿沟。

一、善意为何遭遇 "冷处理"

这并非孤例。在网易新闻 2022 年报道的案例中,一位拾荒为生的流浪汉同样拒绝了陌生人赠送的食物。他坦言,年轻时因过度依赖他人导致一事无成,如今即便生活艰辛也坚持自食其力。这种对尊严的坚守,在宁波 "流浪哥" 身上同样体现得淋漓尽致 —— 这位常年露宿公园的好心人,宁可每日只吃 4 元光面,也要将辛苦攒下的 1000 元捐给贫困学生。

心理学研究表明,长期处于社会底层的群体往往对尊严更为敏感。正如人民日报评论指出的,当施舍行为暗含居高临下的姿态时,受助者感受到的可能不是温暖,而是对人格的冒犯。此次事件中的流浪汉,或许正是用这种激烈的方式,维护着自己仅剩的尊严。

二、慈善行为的 "打开方式" 之辩

在 NBA 球星的慈善图谱中,小迈克尔 - 波特并非特例。从为母校捐赠训练设施到资助社区篮球项目,他一直积极履行社会责任。但此次遭遇的 "善意碰壁",暴露出传统施舍模式的局限性。英国流浪汉哈里 - 海洛斯的故事颇具启示:当开发商试图用 400 万英镑收购他居住 20 年的土地时,这位老人选择用法律武器捍卫尊严,最终让资本低头。

现代慈善理念正经历从 "输血" 到 "造血" 的转变。希腊的 "纸箱回收计划" 让受助者通过劳动换取物资,杭州流浪汉通过 200 元善款重启人生,这些案例都证明:真正有效的帮助,应当是建立在平等对话基础上的赋能。正如那位将 100 美元转而购买食物分享他人的流浪汉所说:"不管你身上有多少钱",关键是要让人感受到被尊重。

三、超越物质的善意重构

当波特弯腰捡起被丢弃的钞票时,这个动作本身就具有象征意义。在搜狐网 2025 年的深度分析中,作者指出:"真正的社会温情,是蹲下身子的平视,是退后一步的尊重"。这让我们想起西安饺子馆的 "A 套餐"、合肥早餐店的 "单人套餐"—— 这些无需言语的默契,既避免了受助者的尴尬,又让善意得以体面传递。

在 FTX 暴雷事件中,众多 NBA 球星因代言问题陷入舆论漩涡,而波特此次的善意之举虽遇挫,却意外引发了关于慈善伦理的深度讨论。或许正如康德所言:"助人是目的,而并非手段"。当我们在给予时多一份对个体差异的理解,少一点自我感动的预设,善意才能真正抵达人心。

这起看似偶然的街头插曲,实则是现代社会慈善文化演进的缩影。从直接给钱到创造机会,从物质救济到心理赋能,每一次对善意表达方式的反思,都是社会文明进步的阶梯。当波特们学会以更谦逊的姿态伸出援手,当受助者能够在平等中重获尊严,我们才能真正实现 "老吾老以及人之老" 的理想境界。